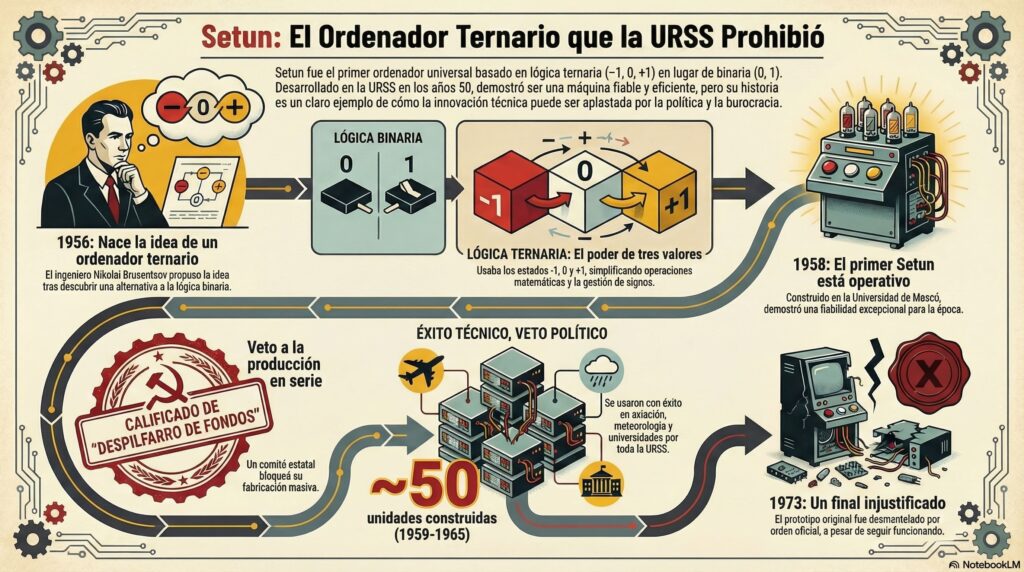

A finales de los años 50, en plena Guerra Fría, la URSS construyó un ordenador que no seguía la regla de oro de toda la informática moderna: el sistema binario. Aquel equipo, llamado Setun, no calculaba solo con 0 y 1, sino con tres valores: −1, 0 y +1. Era más compacto, muy fiable y adelantado a su tiempo. Y, sin embargo, fue vetado por las autoridades soviéticas y borrado casi por completo del mapa.

Esta es la historia, contada en sencillo, de la computadora que demostró que otros caminos eran posibles… y de cómo la política decidió cerrarlos.

Un ordenador que pensaba “en tres colores”

Para entender qué tenía de especial Setun, basta una comparación simple.

- Un ordenador “normal” funciona como un interruptor: encendido (1) o apagado (0).

- Setun se parecía más a un semáforo: rojo, ámbar y verde. Es decir, tres estados posibles en lugar de dos.

En vez de bits, usaba trits (de ternario). Y en vez de solo 0 y 1, trabajaba con −1, 0 y +1.

Esto, que suena a rareza matemática, tenía ventajas prácticas:

- Los números llevaban el signo incorporado. El propio trit más significativo indicaba si el valor era positivo o negativo.

- No hacía falta distinguir entre “enteros con signo” y “sin signo”, como en binario.

- Algunas operaciones, como redondear o tratar con números negativos, resultaban más naturales.

Desde el punto de vista teórico, el sistema ternario está muy cerca de ser la base numérica más eficiente posible. La idea llevaba siglos flotando en la lógica y las matemáticas; Setun fue el intento más serio de llevarla al hardware real.

De un favor negado a un proyecto revolucionario

La historia arranca por un contratiempo muy concreto.

En los años 50, el matemático Serguéi Sobolev había solicitado un ordenador M-2 para la Universidad Estatal de Moscú. El equipo técnico, entre ellos el joven ingeniero Nikolái Brusentsov, ya se estaba preparando para recibir la máquina. Pero un conflicto personal entre Sobolev y el responsable del laboratorio que tenía el M-2 hizo que la entrega se cancelase. El ordenador nunca llegó.

Lejos de rendirse, Sobolev tomó una decisión radical:

“Si no nos dan un ordenador, lo construiremos nosotros.”

El objetivo era claro: crear una máquina barata, fiable y fácil de usar para universidades e institutos de investigación.

Brusentsov se puso a trabajar con lo que había disponible. Las válvulas eran caras y poco prácticas, y los transistores aún escaseaban. La alternativa eran los núcleos de ferrita, unos pequeños anillos magnéticos que se usaban como memoria y elementos lógicos.

Experimentando con ellos, Brusentsov descubrió algo inesperado: podía hacer que esos núcleos adoptaran tres estados estables, no solo dos. Ese detalle técnico abrió una puerta enorme: ¿por qué no construir un ordenador completo basado en lógica ternaria?

Así nació el proyecto Setun, llamado así por un pequeño río cercano a la universidad.

Cómo funcionaba Setun (sin entrar en fórmulas)

Setun estaba organizado en varios bloques, muy reconocibles para cualquiera acostumbrado a la arquitectura clásica de ordenadores, pero aquí basta con una vista simplificada:

- Unidad de cálculo: hacía sumas, restas, multiplicaciones y hasta operaciones en coma flotante, pero usando trits en lugar de bits.

- Memoria rápida de ferrita: 162 palabras de 9 trits, algo así como un pequeño “cajón rápido” donde guardar datos inmediatos.

- Memoria secundaria con un tambor magnético de 1 944 palabras, más lenta pero con más capacidad.

- Entrada y salida mediante cinta perforada y dispositivos de impresión de la época.

En términos de rendimiento, podía sumar o restar en unos cientos de microsegundos. No era un “monstruo” de velocidad, pero sí muy robusto y suficientemente rápido para las tareas científicas, técnicas y de enseñanza de la época.

Lo importante es que funcionó. Setun no era una teoría sobre papel: en 1958 ya estaba operativo y en 1960 una comisión oficial lo sometió a tres semanas de pruebas continuas en la universidad. El informe fue claro: la máquina cumplía las especificaciones y no falló durante todo el periodo de test.

Entre 1959 y 1965 se construyeron en torno a 50 unidades. Se instalaron en academias militares, centros meteorológicos y universidades de distintas regiones de la URSS, desde zonas desérticas hasta climas extremos. Brusentsov presumía de que seguían funcionando durante años con muy poco mantenimiento y casi sin repuestos.

Cuando la política decide qué tecnología puede vivir

Con estos resultados, lo lógico habría sido escalar la producción. Pero ocurrió justo lo contrario.

En 1959, el Comité Estatal de Radioelectrónica analizó la planificación de la informática soviética… y decidió que Setun no entraría en producción en serie. En la práctica, lo metió en una lista negra tecnológica. La explicación oficial era que sería un “gasto innecesario”, pese a que el comité nunca había financiado realmente el proyecto.

Sobolev llegó a preguntar a los funcionarios si al menos habían visto la máquina funcionar. La respuesta fue que no hacía falta: bastaban los documentos y los sellos.

El golpe no vino solo de dentro. El gobierno de Checoslovaquia ofreció fabricar Setun en serie en una planta de Brno, con capacidad para producir cientos de unidades al año. Moscú también bloqueó esa opción, alegando que la producción debía quedarse en la URSS… aunque en realidad no tenía intención de fabricarlo.

La consecuencia fue que Setun quedó reducido a una serie corta, dispersa por el país. En 1973, el prototipo original que seguía funcionando en la universidad fue apagado y desmontado. El libro de registro muestra que se utilizó sin problemas hasta el último día, pero el documento que autorizaba su destrucción desapareció.

Brusentsov intentó renacer la idea con un nuevo modelo, Setun-70, más compacto y moderno. Llegó a funcionar y se usó durante décadas en tareas docentes internas, pero nunca salió de ese ámbito.

La lección de Setun: cuando el futuro se cierra desde arriba

La historia de Setun es sorprendentemente actual. Muestra que una tecnología puede ser eficiente, fiable y probada, y aun así ser descartada si no encaja con la estrategia dominante, las normas no escritas o la comodidad de quienes deciden.

Mientras el resto del mundo apostaba por el binario, un pequeño equipo en Moscú demostró que era posible construir y operar un ordenador completo sobre lógica ternaria. No era ciencia ficción: fue un producto real, utilizado en entornos reales.

Que acabase prohibido, bloqueado en producción y finalmente desmontado dice menos de su valor técnico que del poder de la estandarización y la política. Y deja una pregunta abierta para el presente: ¿cuántas ideas distintas —en hardware, en software, en IA— se quedan hoy en el cajón no porque no funcionen, sino porque se salen demasiado del carril marcado?

Fuente: Setun, el ordenador soviético